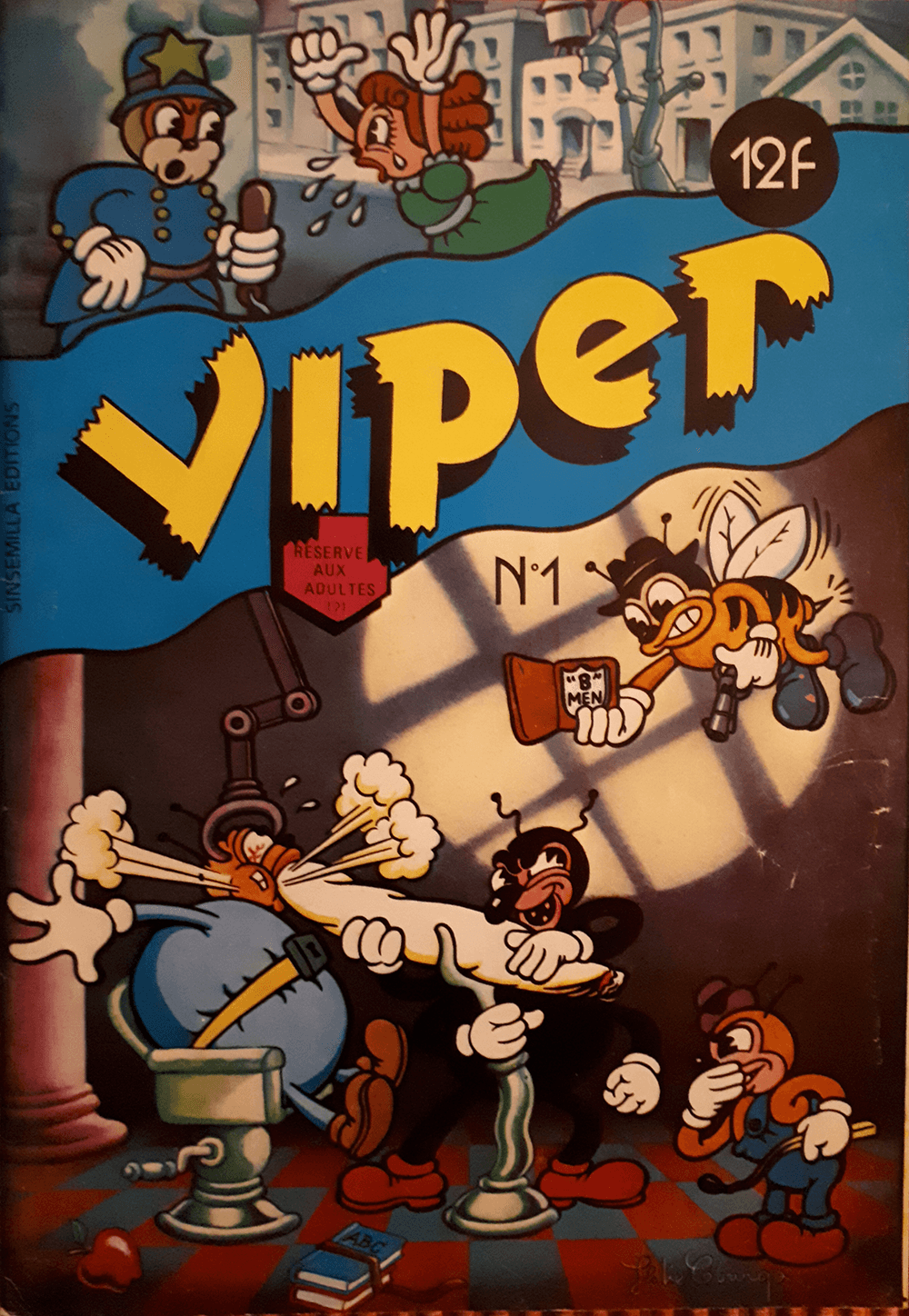

A l’évocation du mot Viper, les plus dingues s’imaginent déjà faire des cabrioles au volant de la dodge éponyme, mais le sujet dont il est ici question roule, mais pas des mécaniques. De 1981 à 1984, Gérard Santi a fait planer la France grâce à Viper. L’expression, slang de jazzmen qui signifie « fumeur de marie-jeanne » était aussi le titre d’un magazine, premier représentant officiel de la contre-culture cannabique à la Française, alors distribué en kiosques. Son créateur, forcément engagé, nous a raconté cette stupéfiante odyssée au format A4.

Gérard Santi

Gérard Santi a vu le jour à l’ombre des pinèdes de Marseille en 1948. Au moment de notre discussion soixante-dix ans plus tard, peu de choses filtrent sur son enfance ou ses proches. Mais ce qu’on apprend d’emblée, que c’est sa vie « en marge » de Gérard a débuté en 66 et que ses premières aventures musicales sont fortement influencées par Bob Dylan et la découverte de Kerouac, Ginsberg, Burroughs. Naturellement, il se rapproche du mouvement français de la Beat Génération et, en janvier 68, monte à Paris, participe aux premiers happenings, en profite pour poser des textes dans les pages de Mouna Frères, canard tenu par Aguigi Mouna, trublion anarcho-utopiste convaincu de la « vérolution ».

Mai de la même année, la France est en rage. Armé de sa culture Beat, Gérard retourne dans le sud, monte divers endroits de réunions d’artistes et de penseurs en tous genres. Après les révoltes, il quitte Marseille pour la capitale, s’y installe définitivement. 1972, il décide de se ranger définitivement du coté du « Caca-Pipi-Talisme » décrié par Aguigui Mouna et entre à la Caisse d’Epargne en visant deux objectifs :

1. Troller le système de l’intérieur en gérant une bibliothèque de SF et un ciné-club où défilent les quelques pellicules subversives de l’époque.

2. Deux : engranger un max de biff en un minimum de temps pour quitter la France et partir « sur la route ». Ce qu’il fera sans tarder.

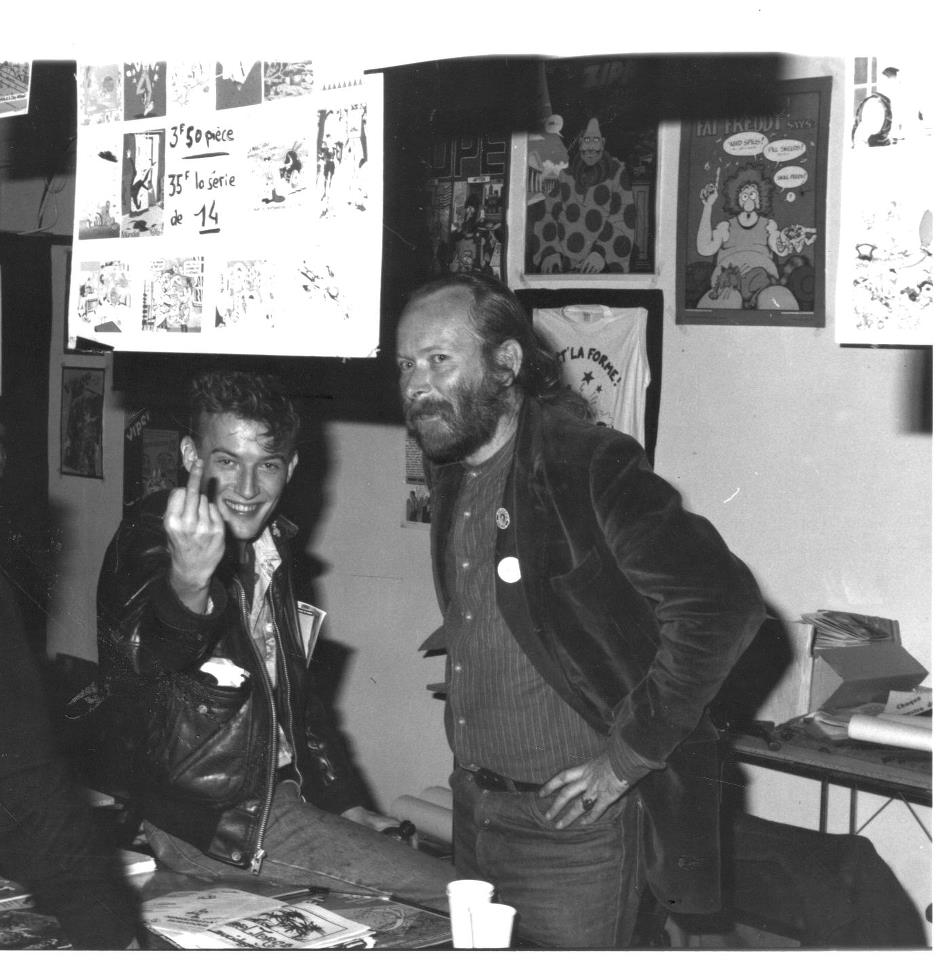

En 77, les punks poussent leurs premiers cris mais Gérard ne veut pas les entendre. Il s’envole, direction l’Asie accompagné d’Annie, son épouse. L’aventure s’arrête en 1980. Madame est enceinte et préfère assurer sa maternité nouvelle en terres Gauloises. Gérard retrouve Paris et ses amitiés dont un couple de libraires: Stan et Sophie Barretz. De simples connaissances avant sa virée Asiatique, ils deviennent des amis proches. Quand Gérard quitte la France, leur petite librairie « Temps Futurs » installée rue Perronet à Paris, squatte à son retour la rue Dante. La boutique agrandie, est devenu le lieu ou vient se montrer la fine fleur de la BD et ses propriétaires, les grands passeurs de la contre-culture de l’époque. Moebius, Druillet, Mezières, Tardi, Hugo Pratt prennent la pose le temps d’une signature au sein de ce qui deviendra avec le Futuropolis d’Etienne Robial et Florence Cestac, l’aristocratie parisienne des librairies de Bande Dessinées. « Stan m’avait proposé de m’embaucher à mon retour et il a tenu parole ». Ainsi Gérard devient responsable du rayon cinéma de la boutique. Parmi les employés, Erik Gilbert, ami de longue date. Parmi les clients, Bruno Boulay croisé au Népal. Vient s’ajouter au trio infernal Mr Picotto, dessinateur. Il va devenir l’élément déclencheur d’une idée folle : « nous avons commencé à réfléchir à monter une revue de BD ensemble. Nous connaissions déjà pas mal de dessinateurs, et, de fil en aiguille, ou plutôt de joint en joint, l’idée a fait son chemin…»

Place à prendre

Mai 1981, François Mitterrand, candidat socialiste atteint la présidence de la République et met Valérie Giscard d’Estaing aux abois. Dans la besace du programme électoral de son parti : la dépénalisation du cannabis. Gérard, comme tout électeur de gauche, y croit dur comme vert. Fécondé par ce nouvel espoir, Viper (prononcé « VaïpeHer »), premier magazine de BD axé sur la drogue et ses consommations, naît en décembre de la même année. La volonté de départ est simple : donner un coup de pied dans une fourmilière qui consomme mais qui n’ose pas le dire. Santi creuse et décide de faire de sa progéniture le porte parole de la dédramatisation des drogues et des nouvelles addictions, peu en importe la forme ou la couleur. Mais l’idée n’est pas nouvelle et Gérard, promu rédacteur en chef, le sait. Lorsqu’il ouvre sa petite boutique des odeurs, l’Amérique ferme tout juste la sienne. Le cocktail BD/Drogues au format magazine existe depuis bien longtemps aux États-Unis sous le nom de Dope Comix. Pile au moment où Viper voit le jour, la revue américaine plie bagage après cinq années de bons et loyaux services. Le genre, vu comme dépassée, dérange une Amérique conservatrice qui ne veut plus de cet étalage de la débauche. Le magazine de Santi se veut donc être son digne équivalent français et cocorico, il s’empare aussi de la place laissée vacante par l’Actuel de Jean François Bizot. Actuel, le magazine contre-culturel ultime s’est embourgeoisé. Sa première version de 67 à 70 empruntait les mêmes chemins que Viper. Entre temps, la formule a changé à plusieurs reprises et Bizot est devenu le symbole de la hype de l’époque. L’underground désormais orphelin vient de se trouver un nouveau locataire déluré et l’heure de la pendaison de crémaillère a sonné…

« Certains dessinateurs ne fumaient même pas. Nous voulions avant tout mettre en avant les informations sur les drogues et nos envies de dépénalisation ».

Dix grammes et deux planches

Au départ, les influences ne se cachent pas ; le premier numéro est le quasi copié-collé de son homonyme américain. Le contenu, faisant office de BD libertaires et simplistes, place dès son lancement Viper dans la catégorie du fanzine. Sa personnalité tarde à trouver ses marques, la faute à un genre qui ne fait plus vraiment rêver malgré la présence de Druillet dans un rare registre comique dès le numéro 1, ou de H.R Giger sur la couverture du numéro 2. Plusieurs autres dessinateurs s’y réfugient aussi par appât du gain. Le rédacteur en chef, dit-on, paierait ses auteurs en barrette de shit. « Il y a eu des cadeaux mais on était loin de dire : « Je te file dix grammes si tu me fais deux planches » Certains dessinateurs ne fumaient même pas. Nous voulions avant tout mettre en avant les informations sur les drogues et nos envies de dépénalisation. »

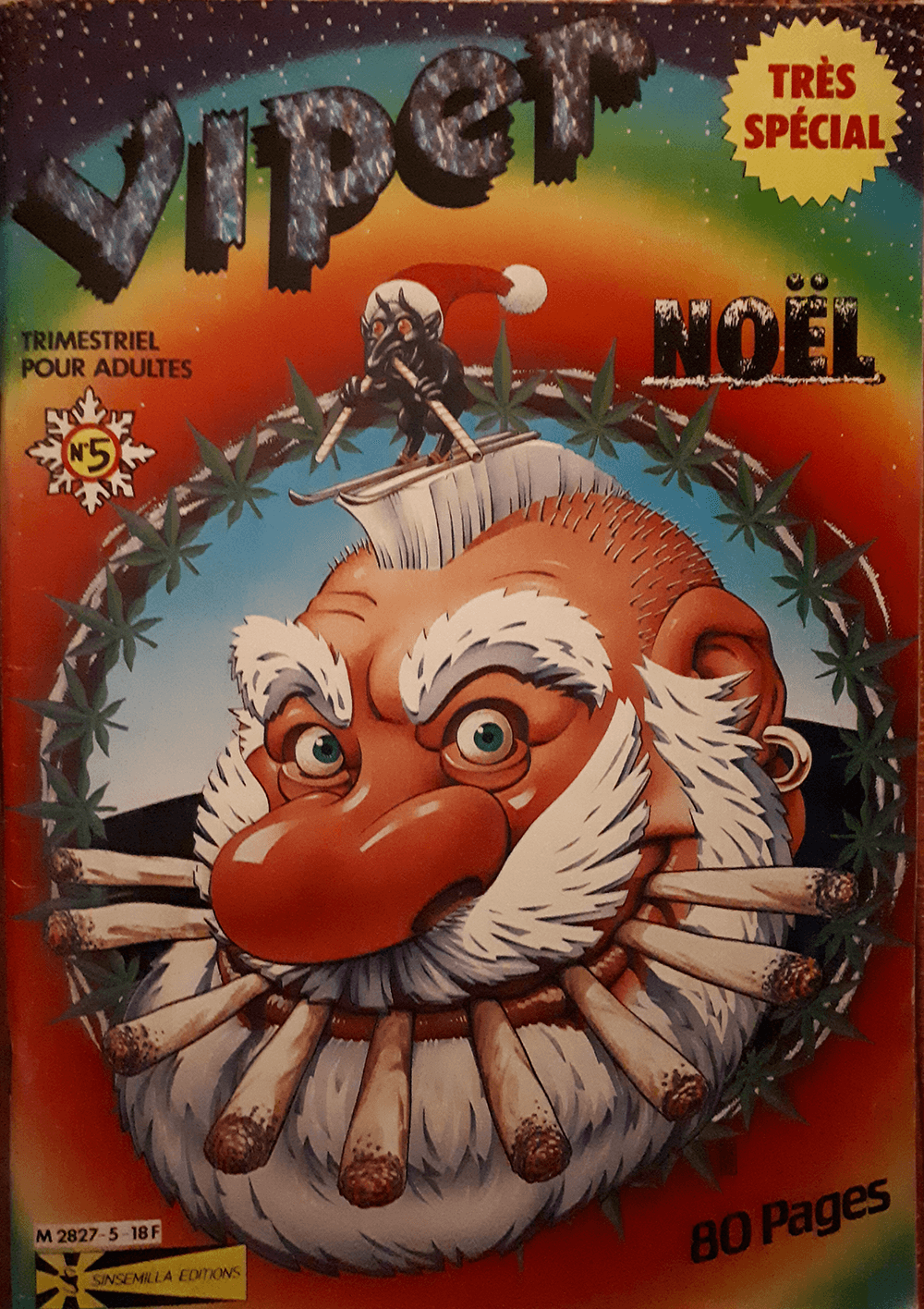

L’année 1982 redistribue les cartes. Tapie survend sa soupe de win chez Véronique et Davina et Johnny se paye le Palais des sports. Le spectacle post-apocalyptique, pompé sur le Mad Max de Georges Miller redessine la sphère mainstream : Hallyday hurle sous sa tenue de guerrier en cuir, entouré de bergers allemands et de pin-up en bas résille. La France s’endurcit, les putes font des passes dans les box de parkings souterrains, entourées de leurs loubards de macs et leurs crans d’arrêts. Viper va devenir un dommage collatéral dès lors que les punks en mal de squats artistiques se mêlent de la maquette : Pierre Ouin, Benito ou encore Max apparaissent progressivement dans la revue. Le rédactionnel s’étoffe, Moebius et Jodorowsky y acceptent des interviews et beaucoup voit en Viper le cousin « addict » de Métal Hurlant.

Le magazine de Santi agit comme une colonne vertébrale, un axe sur lequel vient se greffer une constellation de personnalités fortes: on l’a dit, Druillet mais aussi Margerin, Vuillemin, Voss, Tramber, Denis Sire ou Gilbert Shelton défilent dans la joie et la bonne odeur. Les compositions sans fard d’Imagex marqueront les rétines de plusieurs lecteurs des années 80. Jean Rouzaud, rescapé d’Actuel, rejoint les rangs au début de l’aventure tandis que les futurs fondateurs de la maison d’édition « L’Association » (qui éditera plus tard Marjane Satrapi et son Persepolis) David B et Matt Konture ferment la marche dans les derniers numéros. Hippies, Punks et même costards cravates se côtoient, trouvent un terrain d’entente dans un maigre bureau près de la place de la Bastille début 1983.

L’enfer vert

Si la montée était douce, la descente sera brutale : « Au départ, Viper était presque fait dans ma cuisine mais à partir du 9 ou du 10, on a tenté de mettre en place un système de fonctionnement plus professionnel comme payer les anciens de la rédaction. Ça nous a foutu dans la merde. » Le manque de thunes, la fatigue de bouclages toujours plus importants et le loyer du bureau censé stagné qui finit par augmenter en janvier 84 sonnent le début des embrouilles. Le 13 janvier du même mois, Santi est condamné à un an de prison avec sursis et 50 000 francs d’amende pour présentation de stupéfiants sous un jour favorable sans même avoir été convoqué par le tribunal du Mans qui prononce le verdict. Il est clairement accusé de faire une apologie de la drogue à travers les pages de son canard foncedé. 1984, « année de gerbe » comme aime à le dire la couverture du neuvième numéro.

Subventionnée au titre de l’aide à la création par le ministère de la culture, présente dans une vingtaine d’alliances dans le monde, la revue tire sa révérence au bout de 11 numéros et laisse place à un marasme éditorial concernant la BD indépendante et alternative. Abattu tant moralement que financièrement Santi préfère se taire, malgré une tentative de rachat de la revue par son homologue espagnole El Vibora.

En 86, il quitte Paris, s’installe dans l’Aude ou la marge redevient son terrain de jeu : il écrit, fait de l’animation de rue, devient librairie et disquaire alternatif à Narbonne, met en place un festival pluriculturel associatif et revient finalement à ses premières amours, la musique. Il a eu 70 ans en mai et est toujours actif.

En 86, il quitte Paris, s’installe dans l’Aude ou la marge redevient son terrain de jeu : il écrit, fait de l’animation de rue, devient librairie et disquaire alternatif à Narbonne, met en place un festival pluriculturel associatif et revient finalement à ses premières amours, la musique. Il a eu 70 ans en mai et est toujours actif.

Viper, la contre-utopie utopique qui aura tiré les poils du cul de l’Hexagone France emporte avec lui son amour de l’illégalité mais les ruines de cette odyssée vivotent encore sur Internet ou dans la cave de certains collectionneurs, preuves que même éteintes, elles ne sont pas complètement parties en fumée.